「ボーナスが低すぎる」

「このまま今の会社で働いてもいいのだろうか?」

そう感じていませんか?

せっかく働くなら、もっとボーナスがほしいと思いますよね。

結論を言ってしまうと、ボーナスが低い会社で働き続けることはデメリットが多いです。

もらえるはずのボーナスがないことは、将来を見据えると貯金額にもかなり差が出てくるからです。

またそれ以外にもデメリットはあります。

平均よりもボーナスが低いのであれば、諦めずに評価される会社に転職したり、自分の能力を上げてキャリアアップを図っていかなければいけません。

contents

【2019年版】ボーナスは平均はいくら?何ヶ月分?

自分のボーナスが少ないと感じる人は、まずは平均と見比べてみよう。

中小企業のボーナス平均は「1ヶ月〜1.5ヶ月分」

ボーナスの平均を知る際に参考になるのが、厚生労働省によるデータです。

支給額は会社にもよりますし、年齢や業界によっても異なります。

ですが、「賃金の何ヶ月分もらえているか」で平均値より下回っているかでボーナスの目安として考えていきましょう。

下記のデータは2018年末賞与の支給状況を、中小企業の規模から見たときの平均です。

| 企業規模 | 毎月の給料に対する割合 | ボーナス支給額の平均 |

| 500人以上 | 1.54ヶ月分 | 666,695円 |

| 100~499人 | 1.29ヶ月分 | 451,176円 |

| 30~99人 | 1.13ヶ月分 | 343,981円 |

| 5~29人 | 1.00ヶ月分 | 264,969円 |

引用:厚生労働省「毎月勤労統計調査 平成31年2月分結果速報等(表2 平成30年年末賞与の支給状況)」

このように中小企業の場合、1回のボーナスの平均的な割合は賃金の『1ヶ月〜1.54ヶ月分』だだとわかります。

ボーナスの回数は夏と冬の2回が多く、会社によっては1回のところもあります。

大企業のボーナス平均は「約2.5ヶ月分」

一般労務行政研究によると、大企業の一部上場会社の2018年度の冬のボーナスの実績は、「2.45ヶ月分」だとわかりました。

(引用:「東証一部上場企業の2019年年末賞与・一時金(ボーナス)妥結水準調査」)

この水準から、やはり企業規模が大きく、業績がいい会社はボーナスの金額が多いことがわかります。

ボーナスが低い会社で働き続けるデメリット

平均より自分のボーナスが低い場合、2つのデメリットがあります。

満足いくボーナスがもらえないことのデメリットを詳しくて見ていきましょう。

貯金が貯まらない

ボーナスが低いことで1番わかりやすいデメリットが「貯金が貯まらない」ということです。

たとえば、同じ時間働いても下記のように貯金額に差が出ます。

- 30万円の賃金に対して0.5倍の場合→1年で2回のボーナスで貯まる金額は「30万円」→10年で貯まる金額は「300万円」→20年後は「600万円」

- 30万円の賃金に対して1.5倍の場合→1年で2回のボーナスで貯まる金額は「90万円」→10年で貯まる金額は「900万円」→20年後は「1800万円」

関連記事:ボーナスなしで貯金できない!ないのが当たり前だと感じないために

自分の市場価値を高めるキャリアが積めない

ボーナスが少ない会社で働き続けるデメリットは、お金だけではありません。

経営不振の会社で働き続けることで、10年後の自分の市場価値にも影響してくるからです。

今の仕事が誰でもできるような作業や事務の場合、会社に押し付けられているからといって続けていても、そのスキルは今の会社だけでしか活かせない場合もあります。

大手企業でもリストラがされている時代で、いつ自分にも矛先が向けられるかわかりません。

万が一会社が倒産したり、リストラを迫られた時に備えて、他でも通用するスキルを身につけておくことが安定して賃金やボーナスを得られることに繋がります。

個人としても時代に合わせたスキルをアップデートしていくことが求められるといえるでしょう。

ボーナスが少ない理由

今の会社がボーナスが少ない理由は、下記の3つが考えられます。

- 業績が不安定

- 正当な評価が受けられていない

- 搾取されている

それぞれ詳しく見ていきましょう。

会社の業績が悪いから

会社の業績が傾いたり、事業がうまくいかないことでボーナスが下がるというケースが多いです。

この場合、自分の評価に関わらず会社の業績に左右されてボーナスがもらえない悪循環があります。

私も経験しましたが、どんなに会社に求められる実績を出しても、会社全体の業績が悪ければ去年よりも少ないボーナスとなってしまいます。

他の会社であれば評価されているはずが、会社の事情でもらえないという悔しいパターンです。

関連記事:ボーナスが下がった!大幅にカットされた会社でこのまま働くべき?

評価基準が不公平だから

会社がボーナスを支給する際、独自の評価基準があるのが一般的です。

販売職であれば、売り上げ実績などが挙げられますし、他にも勤務態度や直属の上司からの評価が関わってきます。

または、役職がついているか、ついていないかによっても変わってくるでしょう。

働く部署やお店によって、ボーナスの額に影響してくる場合もあります。

たとえば、ある部署なら売り上げが好調なのに、自分の部署は売り上げが悪かったという場合、環境が影響して頑張っても報われないことも考えられます。

その結果、能力は同じでも、評価に繋がりづらいことでボーナスが上がらないことも出てくるのです。

これでは、業績の良い店舗にいる人のほうが恵まれいていて、ボーナスがたくさんもらえるようになってしまいます。

会社の評価基準に不公平があることも、ボーナスが低い原因です。

会社に搾取されているから

「社長の顔をほとんど見たことがない」

「上層部ばかり利益が還元されている」

このように今の会社に不満を感じていませんか?

会社から業績が一切説明されないというのは怪しいです。

表向きには

- 新しい事業に挑戦しているため

- 来年からの資金の調整のため

と言っておきながら、労働者を騙して上の人は給料をもらっている場合もあります。

会社の体質によっては、労働者に利益が還元されていない可能性があることを注意深く判断しなくてはなりません。

私たちは労働力を売るのではなく、会社に価値を売ることでしっかり評価されて賃金を得るべきです。

まだ若いからといっても、働いている間も労働力に見合った分のボーナスや賃金をもらえないのは間違っています。

会社がもし疑わしいと感じる場合には、自分の市場価値を知ることで今の会社に交渉したり、あるいは転職することが必要になるでしょう。

同じ能力を持った人が、他の会社でどのくらいの給料を得ているのかが気になると思います。

MIIDAS(ミイダス)は、年収から自分の市場価値を知るためのツールなので、まず診断をして確認してみましょう。

ボーナスが低い会社からの転職を考える

「高いボーナスをもらえる企業に転職したい」

という目標を立てたくなりますが、まずは、自分のスキルを高めて賃金を上げることから始める必要があります。

スキルがないのであれば、賃金を上げられるだけのスキルを身につけることが大切です。

私の知り合いで高卒で接客業をしていた人がいるのですが、その後未経験でエンジニアになり、18万円の給料をコツコツ上げていった人がいます。

今は、年に3回のボーナスがあり、ボーナスだけで100万円以上貯金できているようです。

最初は給料が低くてもいずれ力をつければ評価され、ボーナスや基本給がいい会社で働くことができます。

関連記事:年収が上がる人はキャリアプランを意識していた!年収アップのコツ

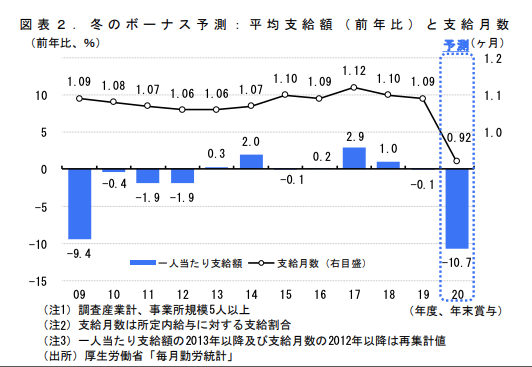

【追記】コロナの影響で、2020年「冬のボーナス」が大幅に減少する見通し

会社の経営状況に不安を持つ労働者が増える

厚生労働省「 毎月勤労統計調査」によると、2020年夏のボーナスにおいて、1人あたりのボーナス支給額は前年比ー2.6%と2年連続で減少したことがわかっています。

夏のボーナス支給時点では、本格的に感染が流行する前にボーナスの支給額の大枠が決まいっていたこと、流行の長期化がまだ企業としても見通しがつかなかったことから、そこまで大幅なボーナス削減には至らなかった状況がみられます。

一方で、2020年の冬のボーナスに関しては、コロナ禍の影響で業績や雇用環境の悪化から、リーマンショックを超えるボーナスの減少幅を更新する可能性が出てくる予測です。

厚生労働省「毎月勤労統計調査」ベースで見た民間企業(調査産業計・事業所規模5人以上)の2020年の冬のボーナスは、1人あたり平均支給額が34万7,806円(前年比10.7%)と新型コロナウイルス感染拡大の影響が本格化し、大きく減少されるとみられる(図表2)。

減少幅もリーマンショックの影響で大きく落ち込んだ2009年並みまで拡大すると予想される。

出 所 :三菱UFJリサーチ&コンサルティング

このことから、労働者の所得が減少し、会社の業績不振から将来への不安がいっそう高まる可能性があります。

転職希望者は、職種を変えず未経験業界へ

会社の業績が落ちたため、将来が不安だからと言って安易に転職を考えるのは危険です。

全くの未経験職種に就くと、かえって年収が下がってしまうことがあるので注意が必要になります。

では、このまま不安を抱えながら働き続けるしかないのかというと、そうとも限りません。

コロナ禍の中、ニーズが生まれて戦力となる人材を求める企業も存在するため、今まで以上に経験が重視される転職が重要になります。

転職を考えたとき、2つ方法があります。

1つは、自身の経験やスキルを活かして職種を変えずに異業種への転職を目指す方法です。

コロナ禍の中、待遇が悪くなり会社自体に不満が大きくなっている場合は、このまま働き続けるよりも異業種への転職を目指すべきでしょう。

あるいは、この時期を利用してスキルアップとしての資格取得を目指すかの2択です。

コロナの影響を受けた今、1年、2年で景気が改善されるとは思われません。

伸びている業界への転職を果たすことで、収入が安定するのはもちろん、不安を抱えたまま働き続ける必要がなくなります。

20代後半の方、30代の方は経済が回復するまで待っていても、時間だけがすぎて転職のタイミングを逃してしまう可能性があるため、転職を視野に入れて早めに動き出したほうがいいでしょう。

逆に20代前半、入社1年〜2年目の方は、今の仕事で実績を踏んでからの転職がおすすめです。

理由としては、ポテンシャル採用が多かった転職から、コロナ禍で企業側も教育などに余裕がなく、実践力となる人材が求められている転職に変わっている背景があります。

20代後半、30代、40代の方に関しては、「未経験の業種でも転職できるのか?」という不安にかられるかもしれませんが、経営者からすると、しっかり仕事をしてくれれば業種は問わないとのことです。

自分の経験を活かすことができれば、異業種への転職でも、自分の能力を発揮できる働き方があるといえるでしょう。

コロナ禍の中、リモートワークなどの新しい働き方への需要が生まれ、企業も実践し始めている今、私たち自身も新しいワークスタイルを手に入れられる機会でもあります。

将来が不安になった今、この時期を利用して自分を高めるか、今までの経験を活かして異業種への転職を目指すか、この2つのどちらかにコミットした人が、2、3年後に自分のキャリアに後悔ない選択ができると思います。

関連記事:コロナで転職を迷っている人へ【転職のタイミングの見分け方】

まとめ

不満を感じたら、まずは今の会社での評価と本来の自分の市場価値を比較することから始めてみましょう。

平均以下のボーナスが支給される会社で働き続けるのは貯金が貯まらないことや、スキルが積めないデメリットがあり、早く抜け出す必要があります。

会社が時代によって変化が問われているのと同様に、労働者も自らスキルや自分の価値を上げるために成長をしていけないと取り残されてしまいます。

自分が満足いくボーナスを得るためにも、会社以外で通用するスキルを身につけていくことも大切です。

会社への不満を抱えたまま過ごすのではなく、将来を考えて今から行動を起こしていきましょう。

| おすすめ度 | |

|---|---|

| おすすめのポイント | 独自に分析した業界や企業事情の提供が面接で役立つ |

| 特徴 | 転職支援実績No.1 |

dodaエージェントサービス

dodaエージェントサービス| おすすめ度 | |

|---|---|

| おすすめのポイント | 転職者の強みや人柄を企業にアピールできる支援が手厚い |

| 特徴 | 転職者満足度No.1の実績 |

マイナビジョブ20’s

マイナビジョブ20’s転職者はこれまで自分でも気づかなかった隠れた強みを知ることができ、どのような仕事が合うのかを客観的に知ることができます。

| おすすめ度 | |

|---|---|

| おすすめのポイント | 適性検査で自分に向いている仕事に出会える |

| 特徴 | 20代専門の転職エージェント |

リクルートエージェント

リクルートエージェント